1.脂質異常症とは

脂質異常症は、血液中の脂肪分である血清脂質の検査値が異常を示す病気です。以前は高脂血症と呼ばれていましたが、善玉コレステロールであるHDLコレステロールが低い場合も問題となるため、現在では脂質異常症という名称が用いられています。具体的には、悪玉(LDL)コレステロールや中性脂肪が必要以上に多い状態、あるいは善玉(HDL)コレステロールが少ない状態を指します。

血液中の主な脂質には、LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド(中性脂肪)などがあります。中性脂肪が高い場合にはLDLコレステロールが正確に測定できないことがあるため、代わりにnon-HDLコレステロールという指標が用いられることもあります。

脂質異常症の診断基準は、LDLコレステロールが140mg/dL以上、HDLコレステロールが40mg/dL未満、トリグリセライドが150mg/dL以上(空腹時)とされています。LDLコレステロールが120〜139mg/dLの場合は境界域とされ、他の動脈硬化のリスク因子がある場合は治療の必要性があります。脂質異常症は、多くの場合自覚症状がないため、定期的な健康診断などで早期に発見し、適切な対策を講じることが重要です。

2.血中脂質の役割は?

血液中の脂質は、私たちの体が正常に機能するために不可欠な役割を担っています。コレステロールは、細胞膜の構成成分や、ホルモン(性ホルモンや副腎皮質ホルモンなど)、消化に必要な胆汁酸を作るための重要な材料となります。また、脂溶性ビタミン(A、D、E、K)の吸収を助ける働きも持っています。

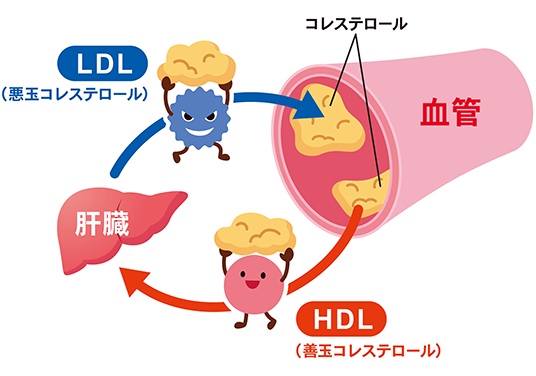

コレステロールは、血液中でリポタンパク質というタンパク質と結合して運ばれます。その中でも、LDLコレステロールは肝臓から全身の細胞へコレステロールを運び、HDLコレステロールは、余ったコレステロールを回収して肝臓に戻す役割を担っています。このように、LDLとHDLはそれぞれ異なる重要な働きをしています。

一方、トリグリセライドは、主に食事から摂取され、体内で最も効率の良いエネルギー源として利用されます。エネルギーとして使われなかったトリグリセライドは、皮下脂肪や内臓脂肪として蓄えられ、体温を維持したり、内臓を保護したりする役割も果たします。また、脂溶性ビタミンや必須脂肪酸の吸収を助ける働きもあります。

一般的に、LDLコレステロールは悪玉、HDLコレステロールは善玉と呼ばれることが多いですが、これらの脂質はすべて体に不可欠なものであり、バランスが保たれていることが重要です。

3.脂質異常症の診断

脂質異常症の診断は、主に血液検査によって行われます。通常、早朝空腹時に採血を行い、LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライドなどの値を測定します。

診断基準としては、以下の値が目安となります。

| 項目 | 基準値 | 診断名 |

|---|---|---|

| LDLコレステロール | 140mg/dL以上 | 高LDLコレステロール血症 |

| 120~139mg/dL | 境界域高LDLコレステロール血症 | |

| HDLコレステロール | 40mg/dL未満 | 低HDLコレステロール血症 |

| 中性脂肪(トリグリセライド) | 150mg/dL以上(空腹時) | 高トリグリセライド血症 |

| 175mg/dL以上(随時) | 高トリグリセライド血症 | |

| Non-HDLコレステロール | 170mg/dL以上 | 高non-HDLコレステロール血症 |

| 150~169mg/dL | 境界域高non-HDLコレステロール血症 |

近年では、特にLDLコレステロール値の管理が重要視されています。脂質管理の目標値は、個々の動脈硬化性疾患のリスクに応じて設定されます。また、LDLコレステロール値が非常に高い場合(例:180mg/dL以上)には、家族性高コレステロール血症なども疑われ、詳しい検査が必要な場合があります。

4.脂質異常症の原因

脂質異常症の原因は、大きく分けて二次性と原発性(遺伝性)があります。

- 二次性

二次性脂質異常症は、食事・運動などの生活習慣や、他の病気(例:甲状腺機能低下症など)、服用している薬(例:ステロイド薬など)の影響等によって引き起こされるものです。二次性脂質異常症は、生活習慣の改善や、原因となっている病気の治療、薬剤の使用を中止することなどにより、改善が期待できます。 - 原発性

原発性脂質異常症は、遺伝的な要因によって脂質代謝に関わるタンパク質や酵素の機能が低下することで起こる病態で、家族性高コレステロール血症、家族性複合型高脂血症、家族性高トリグリセライド血症、家族性III型高脂血症などが含まれます。これらの原発性脂質異常症は、比較的若い年齢から心血管疾患を発症しやすく、重症化しやすい傾向があります。

5.家族性高コレステロール血症について

家族性高コレステロール血症(FH)は、遺伝子の変異、主にLDL受容体遺伝子の異常によって起こる遺伝性疾患です。この遺伝子異常により、肝臓でのLDLコレステロールの処理能力が低下し、血液中のLDLコレステロール値が著しく高くなります。FHの特徴として、家族内に高コレステロール血症や若年での心筋梗塞、狭心症などの心臓病を発症した人が多いことが挙げられます。FHを放置すると、若い頃から動脈硬化が進行し、男性では20歳代から、女性では30歳代から心筋梗塞などの心血管疾患を発症するリスクが高まります。診断には、家族歴の調査やアキレス腱の厚さの評価、遺伝子検査などが行われることがあります。

6.脂質異常症を放置すると?

脂質異常症を放置すると、自覚症状がないまま動脈硬化が進行します。特に、LDLコレステロールが高い状態が続くと、血管壁にコレステロールが蓄積し、プラーク(粥腫)と呼ばれる塊が形成されます。これにより、心臓や脳への血流が悪くなり、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞などの重篤な心血管疾患を引き起こす可能性が高まります。また、中性脂肪が著しく高い場合には、急性膵炎という重篤な病気を引き起こす可能性もあります。

7.脂質異常症の検査

脂質異常症の検査には、主に以下のようなものがあります。

- 頚動脈超音波検査

頚動脈超音波検査は、首の血管である頚動脈の状態を調べる検査です。 血管内腔の狭窄の有無や、プラークの有無、血管壁の厚さを確認することができます。 - PWV/ABI検査

PWV(脈波伝播速度)検査は、動脈の硬さを評価する検査です。ABI(足関節上腕血圧比)検査は、足首と腕の血圧を比較することで、末梢血管の狭窄や閉塞を調べる検査です。これらの検査は、動脈硬化の進行度合いを把握するために役立ちます。 - 心電図検査、心臓超音波検査

心電図検査は、心臓の電気的な活動を記録する検査で、不整脈や過去の心筋梗塞の兆候などを検出するのに役立ちます。心臓超音波検査は、超音波を用いて心臓の大きさや動き、弁の状態などを画像で確認する検査で、脂質異常症が心臓に与える影響を評価するために行われます。これらの検査は脂質異常症そのものの診断に用いられるというよりは、合併症の評価に用いられます。

8.脂質異常症の治療

脂質異常症の治療は、主に食事療法と薬物療法を中心に行われます。

- 食事療法

食事療法は、血清脂質値を下げ、動脈硬化の進行を抑制するために非常に重要です。コレステロールや飽和脂肪酸を多く含む食品(動物性脂肪、脂身の多い肉、高脂肪乳製品、卵黄、内臓肉など)の摂取を控え、トランス脂肪酸を含む食品(加工食品、マーガリンなど)も避けるようにしましょう。多価不飽和脂肪酸(EPAやDHA)を豊富に含む魚(イワシ、サバなど)を積極的に摂取することが推奨されます。また、野菜、海藻類、きのこ類、こんにゃく、大豆・大豆製品などの食物繊維が豊富な食品を積極的に摂りましょう。穀類は、白米よりも食物繊維の多い玄米や麦飯、全粒粉パンなどを選ぶと良いでしょう。糖分の多い飲料や菓子類、アルコールの過剰摂取も控えることが大切です。肥満の方は、減量に取り組むことで脂質値の改善が期待できます。 - 薬物療法

食事療法だけでは目標とする脂質値に達しない場合や、動脈硬化のリスクが高い場合には、薬物療法が検討されます。特に家族性高コレステロール血症の方には、早期から薬物療法(主にスタチン系の薬剤)が行われることが重要です。治療の目標値は、心血管疾患があるかどうか、リスク因子がどれだけあるかで決められます。

参考:リスク区分別脂質管理目標値:動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022より

9.まとめ

脂質異常症は、自覚症状がないまま進行し、動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞や脳梗塞などの重篤な病気につながる可能性があります。しかし、早期に発見し、適切な食事療法や薬物療法を行うことで、その進行を抑えることができます。

ご自身の健康を守るために、脂質異常症について正しい知識を持ち、積極的に予防と治療に取り組みましょう